こんな疑問に答えていきます。

こんにちは!よんりん(Yonrin)です。

当記事を書いている私は、デジタル技術のコンサルタントです。

この記事を読めば、プログラム初心者が作ることのできるプラットフォームプロダクトについて、よく分かります。

【Python/Django3】Webアプリ作成からデプロイまで!

コースは、講師のプログラミングを模倣するだけ。理屈は後にして、とにかく動くプロダクトを手を動かして真似て作ってみる、というコンセプト。

かなりおススメです。

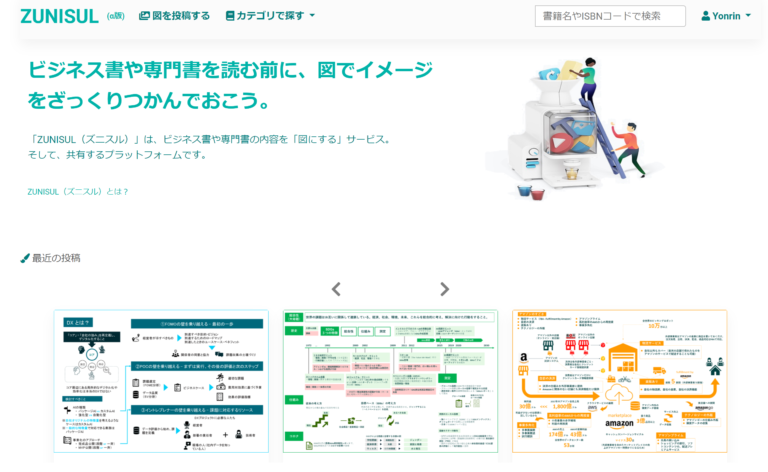

ZUNISUL(ズニスル)とは?

プラットフォームの名前は、ZUNISUL(ズニスル)としました。

読書した内容を「図にする」ところから、名づけました。

※ZUNISULでは図の投稿をしてくださるユーザ様を募集しています。詳しくはコチラ。

普段から、ビジネス本や自己啓発本は読むのですが、その内容を図にまとめておけば、人に話しやすいし、自分の理解も深まるだろうと考えました。

そして、自分が図にしたものは、自分以外の人にとっても価値があるものではないかと考えたのです。

たとえば、これからその本を読もうとしている人。

その本を図解されたものを見てから読むことを始めれば、理解しやすくなりますよね、きっと。

読書を資産化する方法とは?

たくさん本を読めば、それなりに知識が身につきます。

けれども、時間が経ってしまったら忘れてしまいますよね。

蛍光ペンで線を引いたり、電子書籍のマーカーを使って、大事な個所をハイライトして、部分的には思い出しやすくなっていることが多いはず。

けれど、ある本を「理解」している状態というのは、全体像をしっかりつかめていることだと思います。

本の全体像を理解するためには?

では、どうすれば、本の全体像を理解できるのか?

ビジネス本や自己啓発本は、基本的に、何らかの理屈や物事の関係性(時間軸や因果関係など)が説明されたものです。

これは図にすることと非常に相性が良いです。

そして、図で頭に入れておくことは、記憶しやすく、ストーリーとして覚えやすいと思います。

図にした本を共有するメリットは?

ZUNISUL(ズニスル)は、読書をして、本の内容を図にしたものを自分以外の人に共有できます。

そして、お気に入りを通じて自分が考えた図にフィードバックを貰うことができます。

日頃プレゼンテーションなどをする機会がある人なんかは、自分の要約力や説明力を試していただくこともできます。

何より、自分の読書記録や記憶のために形として残すのに、いいと思います。

私自身、自分でいくつか作ってみて、図にしながら気づくことが沢山ありました。

「ああ、こういうことを言っていたのか」と、図にする過程で腹落ちするのです。

更に、図にしようと思いながら読むのは、理解促進のために効果抜群です。

なんとなく、ぼーっと流し読みするのではなく、アクティブに読めるからです。

図で本を理解するメリットは?

これは、同じ本を何度か繰り返して読む人は分かると思います。

一回目に通読したら、なんとなく輪郭の線上にある点がいくつか見える状態になります。

二回目以降、その点と点をつなぐ線がよりはっきりと見えるようになります。

これは、一回目に手探りで読書を進めているためですね。

よく言われているるように、目次をじっくり読んで、内容を想像しながら読み進めるのは効果的です。

ただ、やはり全体像を図で捉えるところまではいかないですね。

まとめ

ZUNISUL(ズニスル)のサービスを紹介させていただきました。

※ZUNISULでは図の投稿をしてくださるユーザ様を募集しています。詳しくはコチラ。

ZUNISUL(ズニスル)は、ビジネス書や専門書の内容を「図にできる人」と「図で理解したい人」をマッチングします。

「図にできる人」は読んだ本を図にすることで、読書を資産として残せます。

「図で理解したい人」はこれから読む本を図で理解して、効率的に読書できます。

ぜひ一度、使ってみていただけますと幸いです。